株チョイスアプリのご利用ガイド

petitfunds

本ガイドでは、「株チョイス」の概要と機能に触れ、データに基づいた安定収益ポートフォリオを組み立てるための手順を4ステップで解説します。

▼文章解説はこちら▼

まず、計算補助ソフトの立ち上げから行いましょう。

アプリ起動後、以下の4つのタブが表示されますので、概要と機能をお伝えします。

アプリ内のタブ

- データ取得

- クラスタリング

- 情報

- バックテスト

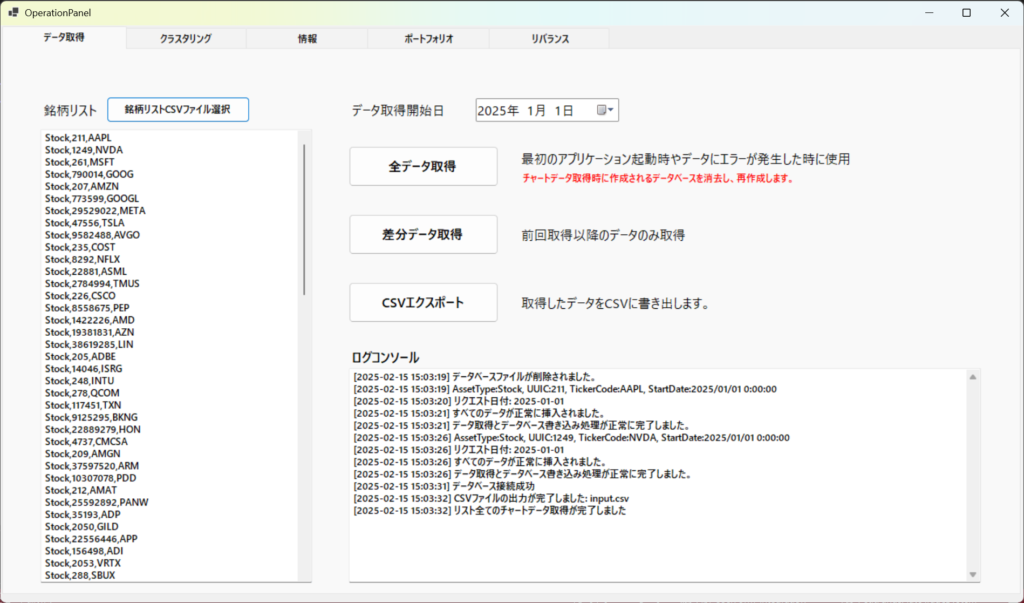

データ取得

はじめに必要なのが、投資対象となる銘柄・資産の最新データを集めることです。

- データ取得: 計算補助ソフトからのAPI接続により、株式や債券、為替などのデータが一括取得できます。

- 対象銘柄の選定: 投資方針やリスク許容度に合わせ、分析対象に含めたい銘柄をソフト上で選択しましょう。

- データ形式の確認: 後にExcelなどで加工できるよう、CSV形式でのエクスポートなども有効です。

やることリスト

- 取得したいデータの期間を「データ取得開始日」にて設定

- 「全データ取得」をクリック

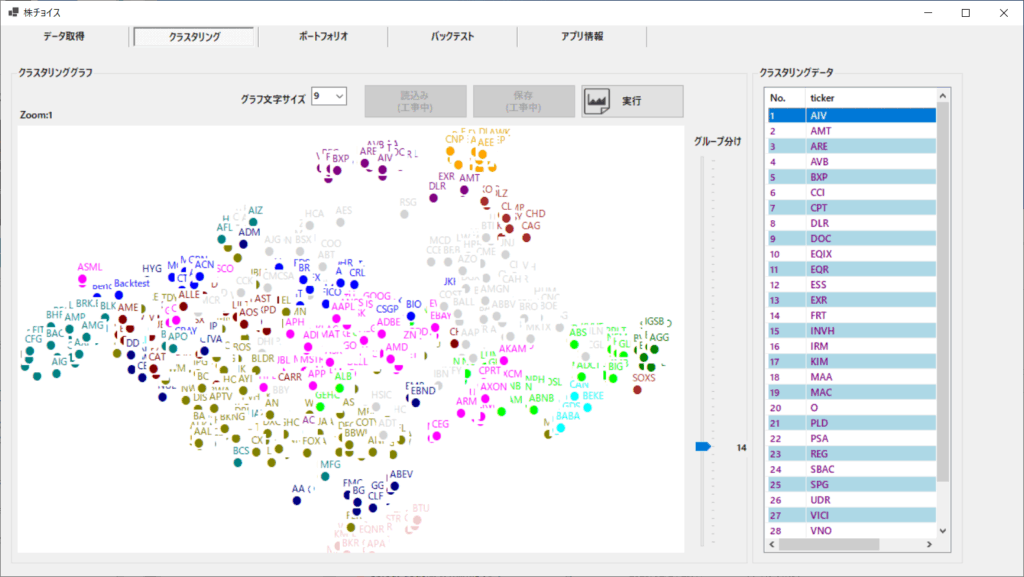

クラスタリング

「どの銘柄が、どんな特徴を持っているのか」を可視化するため、クラスタリングを行います。

- 理論①・理論②を使ったグルーピング: 二種類のクラスタリング手法の搭載により、値動きの傾向・ボラティリティなどから自動的にグルーピングしてくれます。

- 相関の把握: 相関が高い銘柄をまとめて一つのグループにし、似通った動きをする銘柄同士を整理できるのがポイントです。

- 投資アイデアの発見: 普段は関連性が薄いと感じていた銘柄同士でも、思いがけない相関や組み合わせが見つかる場合があります。

やることリスト

- グループ分けをおこなう(最大50グループ)

- 相関によるグループ分けされた全体感を把握

- 類似した銘柄は避けるとバランスの取れたポートフォリオになりやすい

- 選定銘柄のダブルクリックでポートフォリオリストに挿入可能

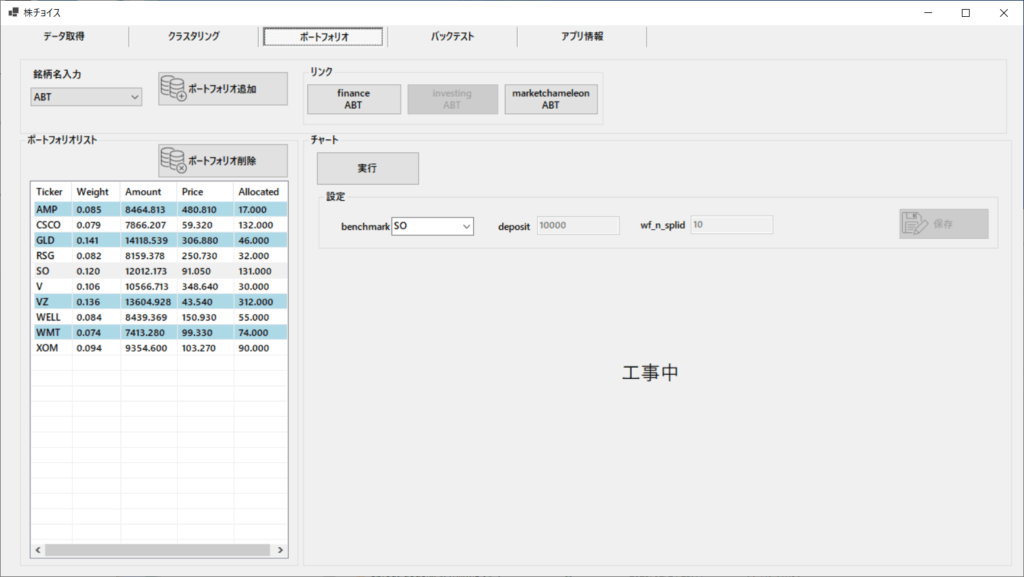

ポートフォリオ

指定した銘柄に関する詳細情報を確認します。

- 選定銘柄の情報把握: 数値・グラフ・チャートを用いた選定銘柄の詳細情報をチェックしましょう。詳細の見方はこちら。

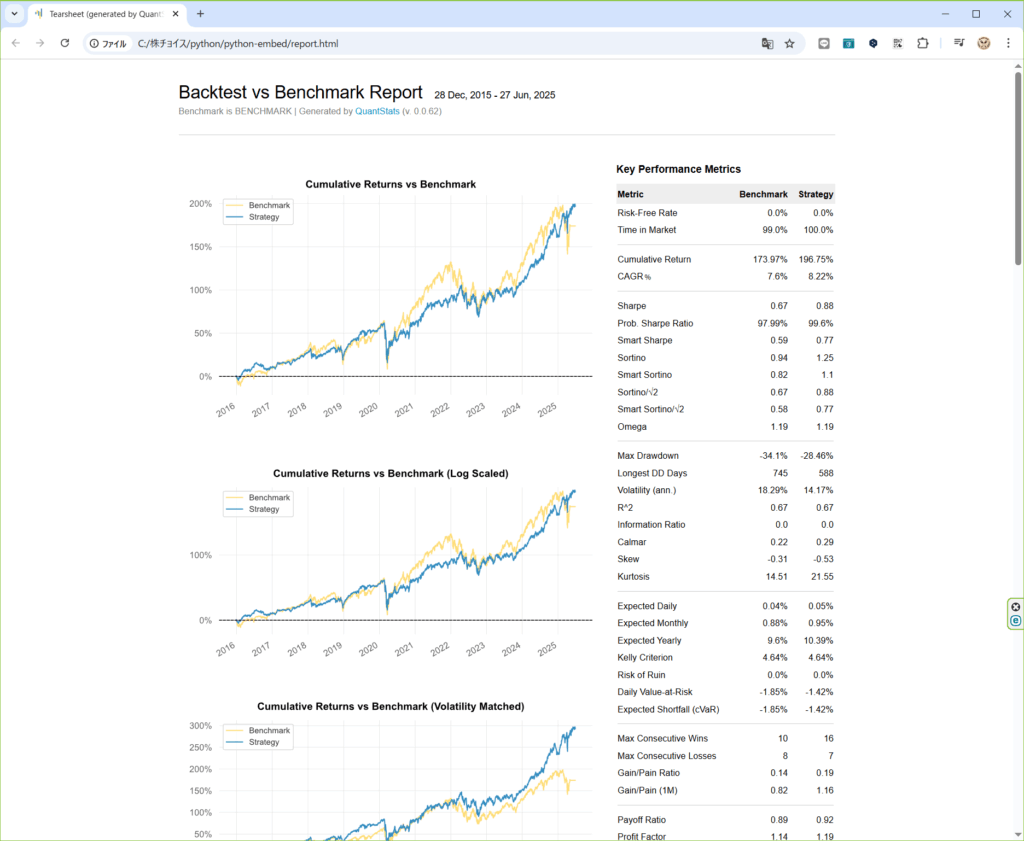

- レポート表示機能: ベンチマークとの比較レポートにより過去分析を徹底させます。レポートの見方はこちら。

- 理想の配分を計算: ソフトに搭載されている最適化アルゴリズム(理論①・理論②など)を適用すると、複数銘柄の比率を自動算出してくれます。

やることリスト

- 銘柄の公式情報ページの確認

- ベンチマークを選定し、「クォーツスタッツ」で銘柄レポート確認

- 追加したい銘柄にて「ポートフォリオ追加」をクリック

- 資金量や保有比率などが自動計算されるので確認

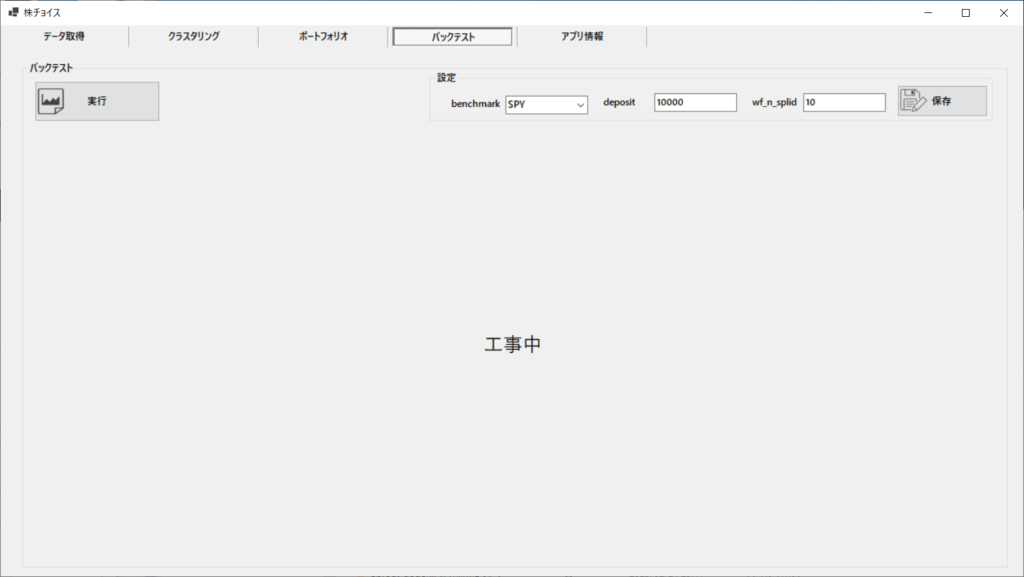

バックテスト

レポートで得た情報をもとに、ポートフォリオを組み立てましょう。

- 分散投資の最適解: 相関が低い銘柄を組み合わせることで、リスクを分散しながらリターンを狙います。

- ポートフォリオのバックテスト: 過去のデータから得られた理想配分が、一定期間でどんなパフォーマンスだったかチェックできます。

やることリスト

- 資産曲線を把握

- ベンチマークと比較し、レポートの詳細を分析する

まとめ:計算補助ソフトで“データドリブン投資”を実践しよう

今回ご紹介した4ステップにより、個人でもデータに裏付けられたポートフォリオの作成から運用・見直しまで完結させることができます。

計算補助ソフトにより、客観的かつ効率的に投資判断を進めてみてください。

注意事項

- 本ガイドの内容はあくまでも「投資に関する情報提供・学習目的」です。投資や売買の最終判断はご自身の責任で行ってください。

- 記載されている計算補助ソフトは金融商品取引法等に抵触しない範囲で提供されていますが、最新の法律や規制情報の確認もあわせてお願いいたします。

- バックテストによる検証結果は過去のデータに基づいたシミュレーションであり、将来のリターンを保証するものではありません。